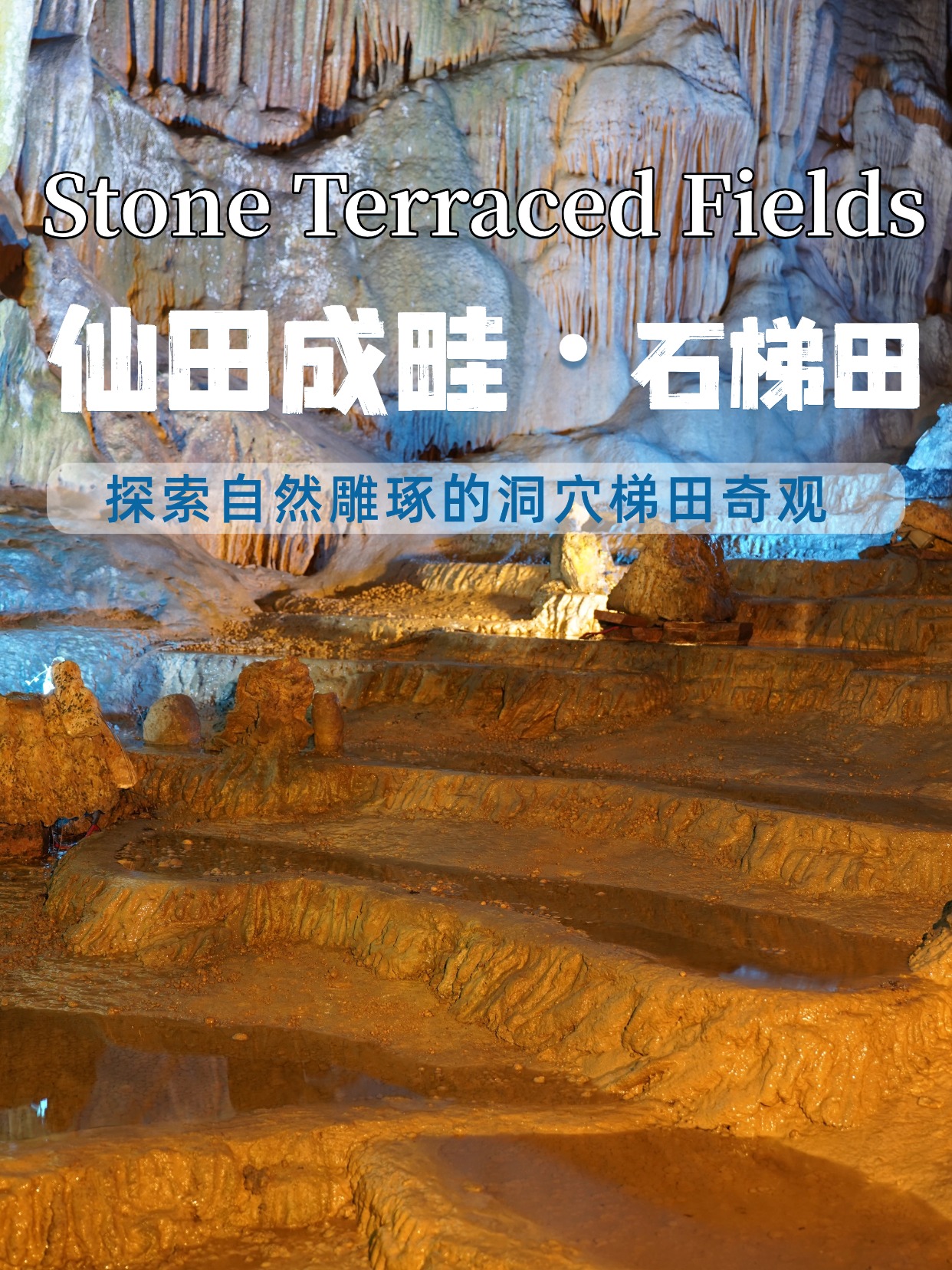

在武隆芙蓉洞的幽深秘境中,有一处令人叹为观止的自然奇观——石梯田,又名“仙田成畦”。这一名称的由来,竟可追溯至明代地理学家徐霞客的慧眼识珠。当年,徐霞客在考察岩溶洞穴时,被此类景观深深吸引,留下了“仙田成畦,塍界层层,水满其中,不流不涸”的千古绝唱。今天,就让我们一同揭开这石梯田背后的奥秘。

石梯田的真面目:边石坝

走进芙蓉洞,首先映入眼帘的便是那层层叠叠、宛如梯田般的景观,这便是我们所说的边石坝,俗称石梯田。在研学工场的学习中,或许有同学还记得,边石坝是一种典型的流水沉积物,它的形成与洞内水流息息相关。

形成之谜:碳酸氢钙的魔法

它的形成,源于一股从洞口小洞中潺潺流出的饱含碳酸氢钙的水流。当这些水流遇到凸起的岩石时,会受到阻挡,流速减缓。此时,水中的碳酸氢钙会发生分解,释放出二氧化碳,而剩余的碳酸钙则会在凸起处沉积下来。随着时间的推移,这些沉积物不断累积,逐渐形成了我们眼前这一道道错落有致的田埂状石坝,即边石坝。

科学原理:振荡与沉淀的交响

从科学角度讲,边石坝的形成是饱含碳酸钙的地下水在洞穴底部或斜坡上流动时,遇到凸起地形导致水流状态发生振荡的结果。这种振荡使得水中的二氧化碳逸出,碳酸钙在凸起处沉淀,随着凸起不断加长加高,最终形成了田埂状的沉积物。这一过程,就像是大自然在洞穴中谱写的一首关于振荡与沉淀的交响曲。

芙蓉洞的瑰宝:岩溶景观的集大成者

芙蓉洞不仅拥有这令人称奇的边石坝景观,更是一个岩溶洞穴的宝库。洞内重力水(滴水、流水、溅水、池水)类型和非重力水化学沉积物琳琅满目,几乎涵盖了所有已知的类型和形态。从宏观到微观,从水上到水下,从早期到现代,从碳酸盐类到硫酸盐类,无一缺席。其个体形态之新奇瑰丽,矿物结晶之完美多样,数量之众多,质地之纯净,分布之广泛,均为国内外洞穴所罕见。

武隆芙蓉洞的石梯田——“仙田成畦”,不仅是一处自然奇观,更是一部活生生的地质教科书。它让我们在欣赏美景的同时,也能深刻感受到大自然的鬼斧神工。欢迎每一位热爱自然、探索未知的朋友,走进芙蓉洞,感受这份来自大自然的馈赠。

美丽的仙女山

美丽的仙女山 仙女山有什么好玩的?

仙女山有什么好玩的? 山水间竖起“旗帜...

山水间竖起“旗帜...